Straßenkreuze im Blick der Geografie

Symbolische Aneignung von Todesorten ermöglicht Abschied

|

Straßenkreuze erinnern an Verunglückte im Verkehr (Foto: Annegret Harendt) |

Jena (pte004/31.10.2009/06:10) Angehörige von Verstorbenen wünschen sich oft einen Ort, der Abschied, Trauer und ewige Ruhe vermittelt und den sie aufsuchen können. Wie solche Orte geografisch und symbolisch konstruiert und auch angeeignet werden, hat die Geografin Annegret Harendt von der Universität Jena http://www.uni-jena.de untersucht. "Todesorte sind Orte, wo Menschen sterben, wo sie bestattet werden oder wo man an sie denkt", so die Studienautorin im Gespräch mit pressetext.

Der Todesort schlechthin sei nach wie vor der Friedhof, wo rituelle Handlungen besonders institutionalisiert sind, und auch das Trauern ohne Ortsgebundenheit - etwa zuhause vor einer Kerze oder mit Bildern - ist weit verbreitet. "Besonders ausdrucksstark sind jedoch Orte, die sich Menschen aneignen, um damit auszudrücken, dass etwas hier stattgefunden hat", betont Harendt.

Straßenkreuz: Rechtlicher Graubereich

Einer der untersuchten Orte war das Straßenkreuz, mit dem Angehörige von Menschen, die bei einem Unfall tödlich verunglückten, oft die Sterbestelle markieren. "Sobald man Unfallopfer findet, werden sie meist in weiße Laken gehüllt und dadurch unsichtbar gemacht. Durch das Aufstellen eines Straßenkreuzes wird der Ort von so einem Geschehen angeeignet und zum sichtbaren symbolischen Ort verwandelt", so die Geografin.

Häufig bestehe die Trauerarbeit der Hinterbliebenen darin, regelmäßig für frische Blumen oder Kerzen beim Kreuz zu sorgen, auch Bilder und Gedichte seien üblich und würden den Ort manchmal zur Pilgerstätte werden lassen. Interessant sei hierbei die rechtliche Situation. "Straßenkreuze sind nur auf Autobahnen verboten, sonst aber weder gesetzlich verboten noch erlaubt. Die Grauzone, die daraus entsteht, toleriert man aus Pietätsgründen."

Sterben im Spital und Altenheim

Ganz anders werden Todesorte in Einrichtungen konstruiert, in denen Menschen sterben. "Spitäler stecken hier in einem Dilemma, da sie ihrem Anspruch nach wollen sie ja Leben retten. Verstorbene werden in der Regel vom Personal aufgebettet, gesäubert und mit Blumen umgeben. Durch diese Riten entsteht ein symbolisch aufgeladenes Arrangement für allem für die Abschiednahme der Angehörigen", so Harendt. Altenheime dehnen dies zeitlich aus und errichten häufig Gedenkecken im Flur, um somit auch Mitbewohner von Verstorbenen Abschied nehmen zu lassen.

Die meiste symbolische Aneignung fand die Geografin in Hospizzentren. "Da diese Einrichtungen von Vornhinein sterbende Menschen als Zielgruppe haben, ist der Umgang der Angestellten mit dem Sterben besonders professionell, sowohl vor als auch nach dem Tod." Verstorbene erhielten beispielsweise ihre Wunschkleidung und wurden mit gefalteten Händen auf einem Bett mit Seidenbettwäsche und Blumen aufgebahrt. "Man öffnete das Fenster, was der christlichen Vorstellung, dass die Seele den Menschen verlässt, Raum gibt." Werden Verstorbene anderswo meist rasch zur pathologischen Untersuchung abtransportiert, nutzen Hospizhäuser die gesetzlich erlaubte Aufbahrungsfrist von zwei Tagen oft voll aus.

Zu wenig Beschäftigung mit dem Tod

Insgesamt beobachtet die Jenaer Wissenschaftlerin, dass die Themen Sterben und Tod heute sehr verdrängt werden. Gleichzeitig sei jedoch auch das andere Extrem der hohen Faszination des Themas festzustellen, etwa rund um den Tod berühmter Persönlichkeiten. "Teilweise scheut man die Diskussion, teilweise versachlicht man sie oder überzieht sie medial. Eine aktive Auseinandersetzung mit dem Sterben findet jedoch selten statt."

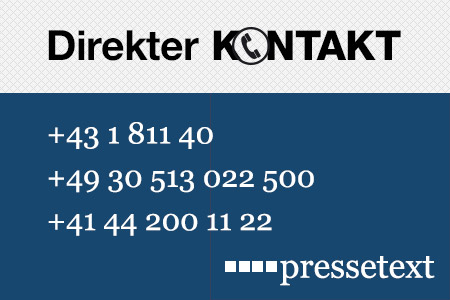

(Ende)| Aussender: | pressetext.deutschland |

| Ansprechpartner: | Johannes Pernsteiner |

| Tel.: | +43-1-81140-316 |

| E-Mail: | pernsteiner@pressetext.com |