Wiener Meeresbiologen erforschen marine Todeszonen

Sauerstoffkrisen in Plexiglaskammer am Meeresboden untersucht

|

Dr. Bettina Riedel hat mit einem Forscherteam Todeszonen untersucht (Foto: privat) |

Wien (pte025/13.10.2009/13:11) Weltweit gibt es in Küstenbereichen etwa 400 sauerstoffarme Todeszonen (Dead Zones). Besonders betroffen davon ist beispielsweise der Golf von Mexiko. Aber auch an der oberen Adria kommt es immer wieder zu diesem Phänomen. Ein Forscherteam um Michael Stachowitsch, Bettina Riedel und Martin Zuschin vom Department für Meeresbiologie bzw. Institut für Paläontologie der Universität Wien http://www.marine.univie.ac.at ist nun der Problematik in der nördlichen Adria vor der slowenischen Küste experimentell auf den Grund gegangen.

"Ursache des Massensterbens am Meeresgrund sind sogenannte Sauerstoffkrisen", erklärt Riedel im pressetext-Interview. "Man nennt diese Nährstoffanreicherung im Gewässer Eutrophierung." Über verschmutzte Flüsse gelangen zu viele Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphor ins Meer und fördern das Wachstum von Algen und Phytoplankton. Beim Abbau dieser Biomasse entsteht Sauerstoffmangel. "Wenn wasserfiltrierende Organismen wie Schwämme und Muscheln sterben, müssen an ihrer Stelle Bakterien das organische Material verwerten. Das kostet aber noch mehr Sauerstoff", erklärt die Meeresbiologin. "Uns hat interessiert, was am Meeresboden im Detail passiert, wenn eine solche Todeszone entsteht."

"Wir müssen aber nicht auf eine solche Sauerstoffkrise warten, denn mit der 50 mal 50 mal 50 Zentimeter großen, würfelförmigen Plexiglaskammer EAGU (Experimental Anoxia Generating Unit) können wir am Meeresboden eine solche Situation kleinflächig nachstellen", so Riedel. In dem abgeschlossenen System wird in ca. 48 Stunden eine Minisauerstoffkrise erzeugt. Eine Zeitrafferkamera schießt alle paar Minuten Fotos, Sensoren messen Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Temperatur und den pH-Wert. Fünf bis sieben Tage dauert ein solches Experiment. Die dabei gewonnenen Daten geben Aufschluss über die Verhaltensänderung der Fauna sowie Änderungen in der Sedimentgeochemie bei Sauerstoffmangel, aber auch über die erste Wiederbesiedlungsphase einer solchen Dead Zone. "Eine volle Wiederbesiedlung bis zur Herstellung einer stabilen Lebensgemeinschaft dauert bis zu einer Dekade", so Riedel.

Besonders interessiert hat die Forscher dabei, welche Arten empfindlich und welche toleranter sind. Im Kubus eingeschlossen waren Schwämme, Seescheiden, Schlangensterne, Seeigel, Seegurken und Schnecken, aber auch kleine Krebstiere. "Im Ergebnis konnten wir feststellen, dass Stachelhäuter wie etwa Schlangensterne zum Beispiel sehr empfindlich auf Sauerstoffänderungen reagieren, während Seeanemonen eher toleranter waren", erklärt Riedel. Ziel des Projekts ist es, einen Verhaltenskatalog der betroffenen Arten zu erstellen.

"Wenn man weiß, welche Arten empfindlich sind und welche weniger, kann man an der Biodiversität und am Verhalten der Lebewesen in einem bestimmten Areal ablesen, wann die letzte Sauerstoffkrise war, oder ob eine bevorsteht", erklärt Stachowitsch. "Auch wenn die Ausmaße der Katastrophe an der Meeresoberfläche nicht immer sichtbar sind: Letztendlich trifft es uns alle, wenn eines der produktivsten marinen Ökosysteme, nämlich seichte Küstengewässer, kippen", so der Meeresbiologe. Die Nordadria ist nämlich ein sehr vielfältiges Ökosystem mit einer sehr reichen Fauna, bestätigt Riedel.

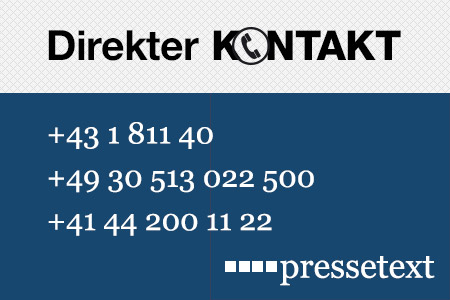

| Aussender: | pressetext.austria |

| Ansprechpartner: | Wolfgang Weitlaner |

| Tel.: | +43-1-81140-307 |

| E-Mail: | weitlaner@pressetext.com |