Forscher visualisieren Korallen-Selbstheilung

Queensland University of Technology nutzt hochauflösende Bildgebung und Zeitraffertechnik

|

Querschnitt Korallenpolyp: Methode des "Festkrallens" geklärt (Foto: Brett Williams, qut.edu.au) |

Brisbane (pte001/30.10.2025/06:00)

Ein großer Schritt auf dem Weg zur Rettung von Korallenriffen ist Forschern der Queensland University of Technology gelungen. Mithilfe hochauflösender Bildgebung und extremer Zeitraffertechnik ist es ihnen gelungen zu ergründen, wie sich Korallenfragmente, die durch mechanische Fremdeinwirkung abgetrennt worden sind, wieder festen Halt etwa an Felsen oder existierenden Korallenriffen verschaffen.

Weichgewebe wie Klebstoff

Wenn sie Kontakt zu einem festen Untergrund haben, verwandelt sich das Gewebe des Korallenfragments durch eine Immunreaktion. "Es ist fast so, als würden sie sich von innen nach außen stülpen", so der Biologe Brett Lewis. Das nun offenliegende Weichgewebe klebt sich am Untergrund fest und die Koralle baut drumherum eine Schutzhülle aus festen Aragonitkristallen. Diese Entwicklung haben die Forscher nun sichtbar gemacht.

"Korallenriffe sind weltweit im Rückgang begriffen, und ihre Erholung hängt oft davon ab, dass sich abgebrochene Fragmente wieder anheften und wachsen, aber dieser Prozess ist nicht so einfach, wie es klingt", weiß Lewis jetzt, nachdem es gelungen ist, diesen Vorgang sichtbar zu machen.

Drei Korallenarten im Visier

Das Team hat die Wiedergeburt der Korallenfragmente von drei Arten untersucht - Montipora mollis, Pocillopora verrucosa und Acropora millepora. "Wir stellten fest, dass der Befestigungsprozess bei allen Korallenarten im Prinzip gleich ist, es jedoch deutliche biologische Unterschiede gibt, die beeinflussen, wie schnell und effektiv sich Korallen am Riff festsetzen", so der Biologe.

Auffällig gewesen seien Unterschiede bei den Befestigungsorganen der Korallen, ihrer Effizienz beim Wachstum auf dem Untergrund und ihren Fähigkeiten, Krankheitserreger oder andere Organismen, die im Weg stehen, abzutöten. Komplexere Befestigungsorgane haben bei einigen Korallen zu schnellerem Wachstum und stärkeren Skeletten als bei anderen geführt.

Effektivere Restaurierung

Montipora mollis, die Kleinpolypige Steinkoralle - Korallen zählen biologisch zu den Polypen - war bei der Anklammerung an einen neuen Untergrund am effektivsten. Pocillopora verrucosa, umgangssprachlich oft als Pfötchen- oder Buschkoralle bezeichnet, tat sich am schwersten.

"Durch das Verständnis der Anheftungsprozesse und der zugrunde liegenden zellulären und skelettalen Unterschiede zwischen den Arten können wir Korallen besser für die Restaurierung auswählen und vorhersagen, welche Korallen in bestimmten Umgebungen gedeihen und am schnellsten wachsen werden, um die Restaurierungsstrategien entsprechend anzupassen", meint Lewis abschließend.

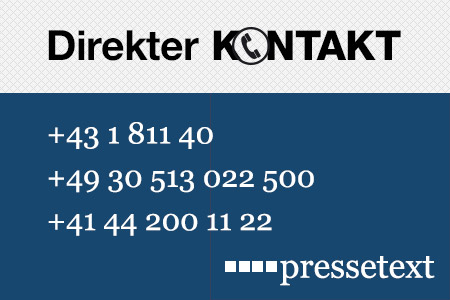

(Ende)| Aussender: | pressetext.redaktion |

| Ansprechpartner: | Wolfgang Kempkens |

| Tel.: | +43-1-81140-300 |

| E-Mail: | kempkens@pressetext.com |

| Website: | www.pressetext.com |