Forscher entschlüsseln Hitzewahrnehmung

Sensor TRPM3 laut Studie der Northwestern University bei zu hohen Temperaturen aktiviert

|

Zu heiß: Körper reagiert sehr raffiniert (Foto: pixabay.com, Gerd Altmann) |

Evanston (pte013/27.10.2025/10:30)

Forscher der Northwestern University haben die Funktionsweise des wichtigsten Hitzesensors des Menschen, TRPM3, geklärt. Sie konnten nachweisen, wie dieser beim Ansteigen der Temperaturen aktiviert wird. Details sind in "Nature Structural & Molecular Biology" veröffentlicht.

TRPM3 agiert wie Pforte

TRPM3 befindet sich in der Zellmembran und agiert dort wie eine winzige Pforte. Erkennt TRPM3 Hitze, fließen geladene Partikel, also Ionen, ins Innere der Zelle. Damit werden Nervensignale ausgelöst, die das Gehirn als Hitze oder Schmerz interpretiert.

Überraschend dabei ist, dass die Hitze aus dem Inneren heraus wahrgenommen wird. Verantwortlich dafür ist, anders als bisher angenommen, jener Teil des TRPM3-Proteins, der sich im Inneren der Zelle befindet.

Neue Schmerzmittel denkbar

Die Ergebnisse erklären auch, wie das Nervensystem harmlose Wärme und gefährlicher Hitze unterscheidet. Da TRPM3 auch bei Schmerzen, Entzündungen und Epilepsie eine Rolle spielt, könnte so neue Arten von Schmerzmitteln möglich werden, die nicht süchtig machen.

Hitze ist weder sicht- noch direkt aufspürbar. Das erschwerte bisher die Forschung. Juan Du und Wei Lü sowie Forschungsleiter Sushant Kumar haben daher auf die Kryo-Elektronenmikroskopie gesetzt.

Mit diesem Verfahren haben die Experten tausende Fotos von schockgefroren Proteinen und damit 3D-Bilder von TRPM3 mit nahezu atomaren Details erstellt. Mittels Elektrophysiologie wurde es zudem möglich nachzuvollziehen, wie sich TRPM3 in lebenden Zellen verhält.

Molekularer Schalter entscheidet

Durch die Kombination dieser Verfahren hat sich gezeigt, das TRPM3 als eine Art molekularer Schalter fungiert, der aus vier Teilen besteht. Bleiben die inneren Bereiche dieser Teile eng beieinander, verharrt der Sensor inaktiv.

Hitze oder ein chemischer Aktivator stört diese Verbindungen und bringt das Protein in seinen aktiven Zustand. Im Gegensatz dazu blockiert das Epilepsie-Medikament den gleichen Schalter und verhindert so, dass er seine Form verändern kann.

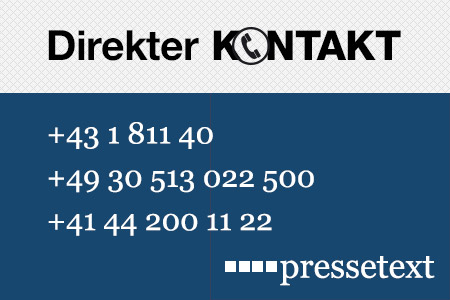

(Ende)| Aussender: | pressetext.redaktion |

| Ansprechpartner: | Moritz Bergmann |

| Tel.: | +43-1-81140-300 |

| E-Mail: | bergmann@pressetext.com |

| Website: | www.pressetext.com |