Journalisten bei Forschungs-News wählerisch

Laut Universität Amsterdam oft problematische Konzentration auf garantiert seriöse Quellen

|

Paper: Vermeintliche Fachzeitschriften können in die Irre führen (Foto: Belinda Cave, pixabay.com) |

Amsterdam/Burnaby/San Francisco (pte002/05.09.2025/06:05)

"Seriöse Forschungsergebnisse aus neueren, weniger bekannten Zeitschriften und aus Magazinen aus dem globalen Süden bleiben der Öffentlichkeit weitgehend verborgen." Zu diesem Befund gelangt Alice Fleerackers von der Universität Amsterdam mit Blick auf die oftmals selektive journalistische Nutzung wissenschaftlicher Quellen.

Mehr Ungleichgewicht

"Die meisten Journalisten in unserer Studie waren sich nicht bewusst, dass ihre Auswahlstrategien das bestehende Ungleichgewicht in der Wissenschaftsberichterstattung verfestigen könnten. Ich hoffe, dass unsere Studie das Bewusstsein der Journalisten dafür schärfen kann", meint Fleerackers.

Gemeinsam mit Kollegen der Simon Fraser University und der San Francisco State University hat sie untersucht, wie Journalisten mit angeblich wissenschaftlichen Zeitschriften auf eine Qualitätskontrolle verzichten. "Sie untergraben nicht nur die Zuverlässigkeit der Wissenschaft, sondern gefährden auch den Wissenschaftsjournalismus, da Journalisten unwissentlich über schwache oder sogar fehlerhafte Forschungsergebnisse berichten können, wenn sie darauf stützen ", so Fleerackers.

Fake News schwer erkennbar

Viele Journalisten nutzen dennoch Infos aus diesen Medien, fühlen sich allerdings stark genug zu erkennen, wenn sie dort auf Fake News stoßen. Das geht aus Interviews mit 23 Gesundheits-, Wissenschafts- und Umweltjournalisten in Europa und Nordamerika hervor. Die meisten gaben an, nicht auf Falschmeldungen hereinzufallen, da sie ihrer Meinung nach in der Lage seien, qualitativ hochwertige von problematischen Forschungsarbeiten sofort unterscheiden zu können.

Neben ihrer Intuition verlassen sich die befragten Journalisten auch auf Strategien zur Überprüfung der Zuverlässigkeit von Forschungsarbeiten, die sie durch jahrelange Erfahrung entwickelt hätten. Dazu kommen Vertrauensindikatoren wie das Ansehen der Zeitschrift oder der "Impact Factor", eine bibliometrische Kennzahl, die die Seriosität einer Zeitschrift misst. Auch sei wichtig, ob eine Zeitschrift ein Peer-Review-Verfahren durchführe, also die Qualität der Ergebnisse vorab prüfe.

Einige Journalisten überprüfen Beiträge auch auf Grammatik- und Rechtschreibfehler, heißt es. "Wenn sie diese entdecken, interpretieren sie das als minderwertige Forschung. Auch Open-Access-Zeitschriften, die online erscheinen und ungeprüfte Texte veröffentlichen, werden von mehreren Journalisten als weniger zuverlässig angesehen", schreibt Fleerackers.

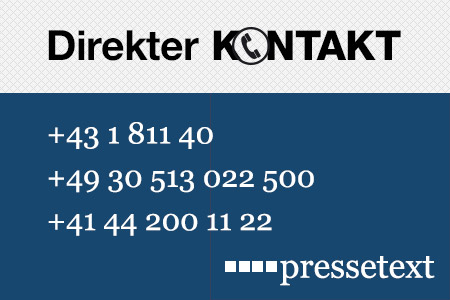

(Ende)| Aussender: | pressetext.redaktion |

| Ansprechpartner: | Wolfgang Kempkens |

| Tel.: | +43-1-81140-300 |

| E-Mail: | kempkens@pressetext.com |

| Website: | www.pressetext.com |