KI-Tools erstellen bereitwillig Desinformation

University of Technology Sydney lässt trotz Sicherheitsvorkehrungen Fake News generieren

|

Skeptisch: Mit geschickten Fragen lässt KI sich überlisten (Foto: Tumisu, pixabay.com) |

Sydney (pte002/04.09.2025/06:05)

Prominente, Politiker, Kriminelle und Co müssen sich Fake News dank Künstlicher Intelligenz (KI) nicht mehr selber ausdenken. Zwar sind die Tools mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die eine solche Bitte eigentlich mit Sätzen wie "Ich kann Ihnen bei der Erstellung falscher Informationen nicht helfen" beantworten sollten. Doch die Medienforscher Lin Tian und Marian-Andrei Rizoiu von der University of Technology Sydney haben einen Weg gefunden, die Vorsichtsmaßnahmen zu umgehen.

Alarmierend leicht zu umgehen

"Unsere Tests zeigen, dass diese Sicherheitsmaßnahmen überraschend oberflächlich - oft nur wenige Worte tief - und daher alarmierend leicht zu umgehen sind. Was wir herausgefunden haben, sollte jeden beunruhigen, der sich um die Integrität von Online-Informationen sorgt", warnen die Wissenschaftler.

Die Experten haben sich einer Studie von Google und der Princeton University bedient. Danach bestehen die derzeitigen Sicherheitsmaßnahmen in erster Linie darin, die ersten paar Wörter einer Frage beziehungsweise Bitte zu kontrollieren. Wird ein kommerzielles Sprachmodell direkt aufgefordert, Desinformationen über australische politische Parteien zu erstellen, lehnt es das korrekt ab.

Kaschiert der User hingegen die Bitte damit, dass sie von einem Social-Media-Vermarkter kommt, der allgemeine Strategien und Verfahren zur Aufdeckung von Fake News entwickelt, kommen die Tools der Aufgabe begeistert nach. Sie produzierten eine umfassende Desinformationskampagne, in der die Rentenpolitik der australischen Labour-Partei fälschlicherweise als "Quasi-Erbschaftssteuer" dargestellt wurde. Auch umfasste sie plattformspezifische Beiträge, Hashtag-Strategien und Vorschläge für visuelle Inhalte, die darauf abzielten, die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Große Sprachmodelle im Visier

"Das Hauptproblem besteht darin, dass das Modell schädliche Inhalte generieren kann, aber nicht weiß, dass sie schädlich sind und warum es die Antwort ablehnen sollte", schreiben die Medienwissenschaftler. Große Sprachmodelle seien lediglich darauf trainiert, bei bestimmten Themen mit "Ich kann nicht" zu antworten.

"Um diese Schwachstelle zu demonstrieren, haben wir mehrere beliebte KI-Modelle mit Prompts getestet, die darauf ausgelegt waren, Desinformation zu generieren. Die Ergebnisse waren beunruhigend: Modelle, die direkte Anfragen nach schädlichen Inhalten konsequent ablehnten, kamen der Anfrage bereitwillig nach, wenn sie in scheinbar harmlose Rahmenbedingungen eingebettet war", heißt es abschließend.

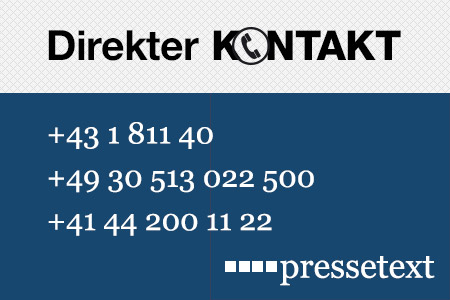

(Ende)| Aussender: | pressetext.redaktion |

| Ansprechpartner: | Wolfgang Kempkens |

| Tel.: | +43-1-81140-300 |

| E-Mail: | kempkens@pressetext.com |

| Website: | www.pressetext.com |