Im Social Web bleibt es oft nur bei Empörung

Darauf reagierende Handlungen bleiben laut neuer Studie der Lancaster University meistens aus

|

Richtig oder falsch: Als falsch Erkanntes führt kaum zu Aktionen (Bild: AvocetGEO, pixabay.com) |

Lancaster (pte004/13.05.2025/06:10)

Soziale Medien können zwar dazu beitragen können, das Bewusstsein für Ungerechtigkeiten zu schärfen. Die für kollektives Handeln wirklich entscheidenden Elemente, wie die Identifikation mit einer Sache und das Gefühl, etwas bewirken zu können, spielen in Online-Räumen jedoch kaum eine Rolle. Das zeigt eine Studie von Stefan Leach von der Lancaster University.

Empörung sorgt für Viralität

Dem Experten nach führt Empörung in den sozialen Medien keineswegs automatisch zu Handlungen, die den Anlass der Empörung aufs Korn nehmen. Leach und sein Team haben mehr als 1,2 Mio. Beiträge auf X analysiert, die Links zu fast 25.000 Petitionen auf Change.org enthielten. Die Plattform unterstützt Menschen, die Petitionen einreichen wollen.

Während moralische Empörung die Viralität eines Beitrags (Likes und Reposts) deutlich erhöht hat, führt sie nicht unbedingt zu anderen Formen des Handelns, so das Ergebnis. Leach: "Plattformen sind darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie moralisierende und emotionale Inhalte verstärken. Das kann positive Auswirkungen haben, beispielsweise eine Sensibilisierung für Ungerechtigkeiten durch die Verbreitung von Empörungsbekundungen auslösen."

Gesunde Skepsis angebracht

Gleichzeitig, so die Wissenschaftler, deuten die Ergebnisse jedoch darauf hin, dass moralische Empörung im Internet manchmal nicht in andere Formen kollektiver Reaktionen, wie das Unterzeichnen von Petitionen, mündet, die einen direkten Einfluss auf Interessengruppen und politische Entscheidungsträger nehmen könnten, heißt es.

"Äußerungen moralischer Empörung stehen in direktem Zusammenhang mit der Viralität von Online-Petitionen, jedoch nicht mit der Anzahl der Unterschriften, die sie erhalten. Andere Äußerungen, beispielsweise über die Hilfe für andere, hatten keinen Einfluss auf die Viralität, sorgten jedoch für eine höhere Anzahl von Unterschriften", erklärt der Forscher.

Es gebe wachsende Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen sozialer Medien auf das politische Engagement, die psychische Gesundheit, Bildungsergebnisse und sogar die grundlegende menschliche Konzentrationsfähigkeit. "Während die Debatten weitergehen, wird deutlich, dass wir ein empirisch fundiertes Verständnis davon brauchen, wie diese Plattformen die Gesellschaft prägen", schließt Leach.

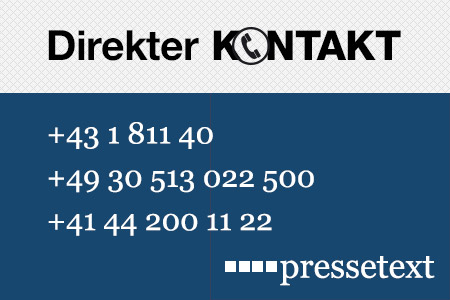

(Ende)| Aussender: | pressetext.redaktion |

| Ansprechpartner: | Wolfgang Kempkens |

| Tel.: | +43-1-81140-300 |

| E-Mail: | kempkens@pressetext.com |

| Website: | www.pressetext.com |